(catatan kecil seorang ibu bekerja)

Sejak kecil saya sudah melihat orangtua saya bekerja. Mereka bekerja karena butuh, karena mereka butuh aktualisasi diri dan uang untuk menghidupi keluarga. Mereka tak lahir dari kelas menengah, mereka adalah anak-anak yang lahir dari batas kemiskinan, orangtua dengan pendidikan rendah, ibu yang single parent, keluarga/masyarakat yang menganggap remeh pendidikan, pendidikan mentok biaya di D-1. Namun semua tak mematahkan mereka untuk bisa meniti karir di Pertamina. Bahkan hingga pindah dari tanah kelahiran mereka Kalimantan Timur ke kantor pusat di Jakarta pada saat rekan-rekan di Jakarta diposkan di daerah. Dan di atas itu semua, mereka adalah orangtua yang baik.

Secara alami juga saya tumbuh dengan anggapan memang sewajarnya orangtua, atau pada khususnya, ibu bekerja.

Ibu memang tak selalu ada saat acara sekolah, saat kelas 3 SD saya harus terbang sendirian dari Balikpapan ke Jakarta karena mereka sudah di sana terlebih dahulu, saya terbiasa memilih dan mengurus sekolah sendiri, hingga (jika mau contoh di titik ekstrem) saat kerusuhan Mei 1998; saya masih kelas 2 SMP, sendirian di rumah dan mereka sedang berjuang menembus kerusuhan untuk pulang ke rumah.

***

Dan kini saya adalah ibu bekerja, tapi sayangnya (delapan tahun pernikahan, dua anak dan dalam perkembangan pesat sosial media kemudian) saya menyaksikan para ibu dijejalkan perasaan bersalah. Baik ibu bekerja atau ibu rumah tangga.

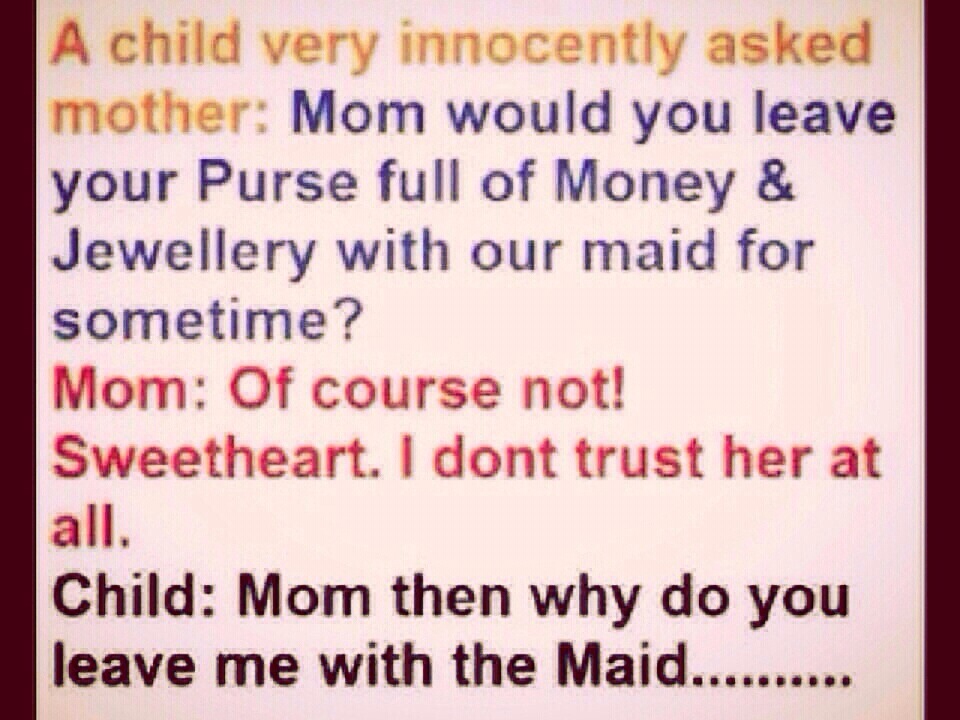

Kita diserang dari pesan viral yang diedarkan di Broadcast Message, Facebook, kultwit, Blog hingga di media sepersonal Path. Lebih sedihnya lagi, kemudian kita secara frontal atau dalam hati saling menyerang. Kita diserang karena jadi ibu bekerja, atau sebaliknya karena tak bekerja. Kita diserang kalau kita katanya melanggar perintah agama karena bekerja. Kita diserang karena "menitipkan" anak ke Mbak di rumah. Dan entah apa lagi.

Di mana diskusi soal para ayah dalam proses penjejalan rasa bersalah ini? Nyaris tak ada. Bagaimana perasaan mereka karena nyaris tak ada diskusi soal mereka dan anak? Saya tak tahu.

Tapi yang jelas saya rasa pesan-pesan itu tak adil untuk para ibu yang bekerja. Setidaknya yang saya kenal; Mereka yang membantu merawat anak saya di rumah, mengajar anak saya di sekolah, yang merawat anak saya saat sakit, yang mendedikasikan hidupnya untuk menerapi wicara anak saya yang celah bibir langit, yang menjadi konselor ASI, yang membuat media independen untuk informasi para ibu, nenek dan kakak saya yang single parent, yang melahirkan saya, untuk saya, teman-teman saya, dan untuk kita semua.

Dan hari ini saya memutuskan untuk berhenti diam. Saya capek untuk melihat pesan seperti di bawah ini disebarkan oleh para kawan perempuan saya, saya capek melihat tagar #jleb, saya sedih membaca postingan merasa bersalah karena meninggalkan anak dan semua tanggung jawab soal anak, diam-diam serta tak sadar, kembali ditujukan untuk para ibu tanggung sendiri.

Saya pikir saya harus menuliskan ini, karena saya tak mau teman-teman saya (yang rata-rata baru jadi ibu), kita semua, terus merasakan perasaan secara tak langsung dulu saya pupuk dari pesan-pesan (viral) yang awalnya hanya seperti postingan biasa: perasaan bersalah. Saya pernah merasakan saat saya tak bahagia dan memendam merasa bersalah karena bekerja. Kerja jadi tak maksimal, kurang berguna dan lebih parah lagi saya berpotensi membuat buruk keadaan saya, pernikahan, dan keluarga saya.

Saya cuma mau bilang, setidaknya dari pengalaman saya, jadilah ibu yang bahagia. Mungkin ini seklasik dari mulai jujur dengan diri sendiri apakah pekerjaan ini cocok dan apakah kita benar mau bekerja kantoran. Apakah ada alternatif untuk ini semua. Karena rasanya ibu-ibu pekerja keras yang saya saksikan tak pantas untuk dijejalkan dengan perasaan bersalah itu. Semua ibu berhak dan wajib bahagia demi keluarganya.

Rasanya lebih elok jika anak tahu jika ibunya yang bekerja karena si ibu tahu apa yang dia lakukan berarti. Ibu (dan ayah) bekerja justru karena cinta. Kita bekerja karena butuh jadi manusia yang lebih baik, bukan cuma karena uangnya. Karena kita tahu pekerjaan yang kita pilih ini yang akan membuat diri kita, keluarga dan bangsa ini berdaya. Kawan saya, alumnus Indonesia Mengajar dan penulis memoar "Anak Anak Angin", pernah berbagi anggapannya soal pekerjaannya sekarang: "Maybe it is less nobel, but it is must not less meaningful."

Mari berhenti bilang "kasihan anak dong anak di rumah sama orang yang pendidikannya rendah". Setidak di sosial media. Mengapa? Pertama, internet bukan milik kaum dengan pendidikan setara kalian lagi, apa rasanya bila Anda yang mendapat pesan itu namun di posisi lain? Kedua, karena pendidikan bukan satu-satunya yang membuat orang berharga. Kita di titik ini karena ada orangtua-orangtua yang terus berusaha lebih keras, terlepas apa jenjang pendidikan mereka.

Punya ART di rumah dan anak kita diasuh oleh mereka? Mari ajak mereka untuk berdaya. Mari perlakukan mereka seperti kita mau diperlakukan oleh bos/perusahaan kita. Mungkin akan susah tapi jangan-jangan ini yang akan membuat kita punya rekan pekerja yang baik di rumah. Dan lagi, entah siapa yang tahu, mungkin jalan nasib anak-anaknya nanti bisa lebih baik lagi dari ilmu yang kita berikan untuk mereka.

Soal agama? Saya serahkan kepada kepercayaan masing-masing. Tapi rasanya Tuhan adalah yang Maha Bijak, Pengasih, Pemaaf dan Penyayang.

Dan rasanya Tuhan juga ingin mahluk-Nya berbahagia. Jadi mari bahagia. Mari berdaya. Mari berdayakan orang lain. Mari berhenti membuat orang lain merasa tak berdaya. Let's make something meaningful and stop being mean to each other, including, being mean to yourself.

***

Anak tak bisa dibohongi apa yang terjadi pada orangtuanya. Anak tak pernah berhenti merekam, termasuk perasaan orangtua yang tak bahagia. Kita tentu ingat ini, kita semua pernah jadi anak.

Saya berani jamin kalau orangtua saya adalah orangtua yang bahagia justru karena mereka bekerja. Apakah saya dan kedua kakak saya merasa menyesal dan merasa diabaikan? Tidak. Apakah kami bertiga saudara tumbuh jadi orang dewasa yang tak bahagia? Alhamdulillah, tidak.

Mengapa? Karena kami tahu orangtua kami bekerja dengan hati penuh dan integritas. Mereka bekerja dengan kehormatan sehingga kami mau mengerti mengapa mereka bekerja. Kami dibuat mengerti apa yang mereka kerjakan dan gunanya untuk masyarakat. Kami dibuat mengerti kalau kami tak akan pernah diajak wisata ke luar negeri, seperti yang kolega mereka (walau tak semua) lakukan, karena uang kami tak cukup dan mereka tak mau menerima uang haram di kantor mereka. Mungkin dulu biasa saja bagi mereka, namun sekarang rasanya luar biasa untuk kami.

Saya belajar dari perjalanan bersama orangtua saya, bahwa di saat kita dewasa, kita tak akan ingat berapa detil jumlah uang apalagi detil total waktu yang pernah orangtua kita telah berikan. Namun kita, anak, akan selalu ingat ini; Apa makna yang mereka berikan, apa nilai yang telah mereka teruskan.

Dan semoga kerja kita semua dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita.

Aamiin.

*