Saya dan suami kebetulan besar di kota yang sama. Enaknya, sama sekali tidak ada kendala berbahasa diantara kami. Tidak enaknya, tidak bisa merepet dengan bahasa ibu yang tidak dipahami suami hahaha.. Ketika pindah ke Semarang, saya kira mudah-mudah saja, toh, masih sama-sama bahasa Jawa. Dari kecil pun saya sering dilatih Eyang untuk sedikit-sedikit berbahasa Jawa Kromo Inggil (tingkatan tertinggi dan terhalus) kepada orang yang lebih tua. Ternyata bahasa Jawa Semarangan, Jawa Tengahan, tetap ada bedanya dengan Jawa Timuran apalagi Surabayaan. Kekhasan Jawa Semarangan ada di intonasi suara di ujung kalimat seperti o' atau i' yang nggak ada di logat Jawa Timuran.

Setiap harus tinggal di suatu kota untuk waktu yang cukup lama, saya berusaha belajar sedikit istilah-istilah umum setempat. Kalau kata ibu saya,"Cik iso ngenyang nek tuku-tuku." (supaya bisa nawar kalau belanja. Tetep yaa ujung-ujungnya belanja hahaha...).

Dalam mempelajari bahasa, saya tipe 'mendengar' bahasa ketimbang 'membaca'. Jadi saya mengucap suatu kata berdasarkan apa yang saya dengar, bukan yang saya baca. Beberapa orang tipe pembaca, seperti suami saya, mengucapkan 'high light' sebagai 'haig laigt' instead of 'hai lait'. Tipe pendengar ini biasanya lebih cepat mempelajari logat.

Nampaknya ini menurun ke anak-anak saya. Nggak lama setelah mulai bersekolah di Semarang, Darris mulai berlogat Semarangan. Tanpa sadar, ada rasa nggak rela di kuping saya. Walau masih sama Jawanya, tapi ada rasa takut anak saya nanti makin lama makin nggak kenal bahasa ibunya sendiri. Tapi saat itu saya belum terlalu memikirkannya.

Nampaknya ini menurun ke anak-anak saya. Nggak lama setelah mulai bersekolah di Semarang, Darris mulai berlogat Semarangan. Tanpa sadar, ada rasa nggak rela di kuping saya. Walau masih sama Jawanya, tapi ada rasa takut anak saya nanti makin lama makin nggak kenal bahasa ibunya sendiri. Tapi saat itu saya belum terlalu memikirkannya.

Saat pindah ke Jakarta, hanya butuh waktu seminggu untuk mengubah logat Semarangan Darris jadi anak Jakarte. Saya dan Ayahnya cukup kaget melihat kecepatan adaptasi berbahasanya. Di sinilah kami mulai merasa 'nggak terima', khawatir anak lebih terbiasa berlogat 'Jakartaan' ketimbang 'Surabayaan'.

Tadinya kami di rumah membiasakan berbahasa Indonesia-Jawa 50:50, karena takut kalau terbiasa 'Jawaan' terus, nanti waktu mulai masuk sekolah jadi sulit memahami instruksi guru. Tapi ternyata namanya anak yang lingkungannya berbahasa Indonesia, acara TV yang ditonton berbahasa Indonesia, pergi keluar rumah juga semua berbahasa Indonesia, mau nggak mau akan familar sendiri tanpa harus khusus dibiasakan di rumah. Karena ini lah saya nggak pernah ngoyo cari sekolah bilingual. Kalau hanya dipelajari di sekolah, selama di rumah ngga 24/7 berbahasa asing, orang-orang rumah, lingkungan rumah, bacaan dan tontonan juga masih lebih banyak bahasa Indonesia, bahasa kedua akan lama nempelnya.

Sejak kuping kami agak gatal karena logat anak berubah, porsi bahasa di rumah langsung diubah menjadi lebih banyak 'Suroboyoan'. Pertama, sih, Darris komplain, "Mama ngomong apaan, sih? Aku nggak ngerti!" Tapi kami cuek saja sambil memberi pemahaman kenapa kami melakukan itu dan menjelaskan kata/kalimat yang nggak dimengerti. Lama-lama mereka terbiasa juga. Sudah nggak protes, cuma nanya kalau memang ada istilah yang asing. Daann, to my surprise, belakangan ternyata beberapa teman sekelas Darris dan Dellynn ternyata juga orang Jawa dan bisa sedikit-sedikit berbahasa Jawa. Jadi malah laporan, "si A juga bisa, tuh, Ma Jawaan." :D

Saya nggak yakin bisa mengenalkan sampai Kromo Inggil, karena saya sendiri masih patah-patah bisanya. Lagipula di sekolah nggak ada pelajarannya. Beda waktu saya kecil di Surabaya masih masuk mata pelajaran muatan lokal. Jadinya dipaksa untuk bisa wong ada ujiannya hehehe... Tapi saya ingin tiap ada kesempatan, misalnya sedang ngobrol dengan para sesepuh, saya sambil praktik Kromo Inggil. Semoga dengan begitu anak-anak sedikit banyak familiar dengan bahasanya walau mungkin nggak bisa ngomongnya. Syukur-syukur kalau ditiru sedikit-sedikit.

Bukankah kita yang harus memberi contoh terlebih dahulu? :)

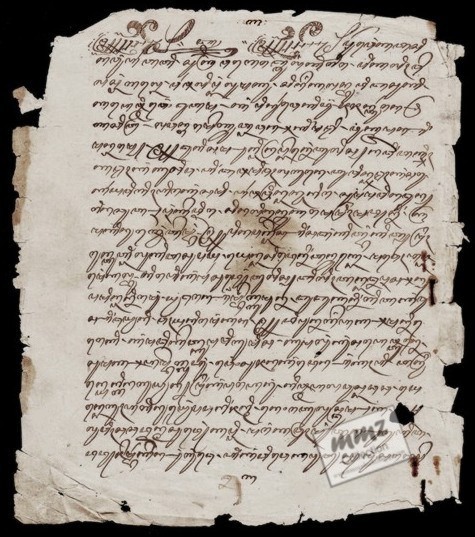

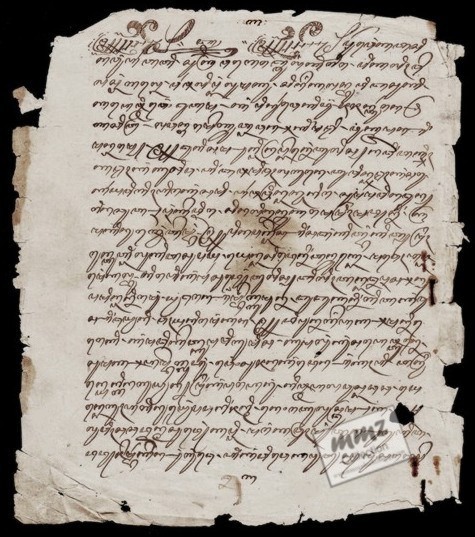

NB: tidak, sayangnya saya tidak bisa membaca tulisan jawa :(

sumber foto dari sini