“Bun, orang Hindu itu agamanya apa, ya?”

“Bun, orang Hindu itu agamanya apa, ya?”

“Bun, orang Kristen adanya di Amerika, ya?”

Ya. Kedua anak saya masing-masing pernah melontarkan pertanyaan polos itu. Mendengarnya, tentu saya tak bisa menahan senyum. Tapi jujur, saya sekaligus mendapatkan wake up call. Rupanya ada satu yang selama ini nyaris terlupakan dalam menjalani peran sebagai mama: mengenalkan konsep perbedaan sejak dini, sekaligus mengajak mereka mencintainya.

Kedua anak saya, Reynard (7) dan Darrel (5) memang bersekolah di sekolah Islam. Kami memilih sekolah ini karena menimbang pentingnya landasan nilai agama di masa kecil, yang (mudah-mudahan) terbawa sampai dewasa. Tentu selain itu, ada beberapa faktor lain seperti porsi pengenalan bahasa asing, keseimbangan antara kegiatan belajar dan aktivitas fisik, lingkungan sekolah yang sehat, dan standar pelajarannya.

Tetap saja, bersekolah di lingkungan yang homogen seperti ini memunculkan tantangan tersendiri. Dua pertanyaan tadi, contohnya. Karena anak-anak saya begitu terbiasa dengan keseragaman, mereka jadi asing dengan konsep keragaman. Dalam hal ini, khususnya keragaman beragama.

Benar sih, sebagai bagian dari pelajaran, guru sepintas menyinggung soal perbedaan agama. Si sulung Reynard yang duduk di bangku SD pasti pernah mendengar adanya agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu di Indonesia. Tapi repotnya, dia tidak sering bertemu penganutnya, karena semua – ya, SEMUA – dari teman, guru, pelatih futsal sampai pembersih sekolah, beragama Islam.

Am I complaining? Of course not. Ini konsekuensi sebuah pilihan. Tapi sungguh saya merasa punya ‘hutang’ untuk membimbing anak menjadi individu yang cinta pada perbedaan. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Tak ada mama yang mau anak-anaknya tumbuh menjadi pembenci golongan lain. Jangan sampai, deh. Lelah rasanya menyaksikan sepak terjang satu ‘front’ yang hobi menyerang penganut keyakinan berbeda. Pokoknya, kasih sayang kepada sesama tanpa membedakan SARA, adalah nilai terpenting yang perlu ditanamkan pada si kecil kita.

Hmm...lalu, dari mana saya harus mulai?

Saya coba menyegarkan ingatan anak-anak akan seorang driver ramah dan baik hati, yang membawa kami berkeliling Pulau Dewata beberapa bulan lalu. Pak Laba namanya. Awalnya, dia hanya bertugas mengantar kami dari daerah Ubud ke Kuta. Tapi di perjalanan ke sana, ia justru sibuk mengajak kami mampir sana sini tanpa minta bayaran ekstra. Padahal hari sudah sore. Itu yang namanya ikhlas, batin saya. Sepanjang perjalanan, ia terus berceloteh riang, dan kedua laki-laki kecil saya langsung jatuh hati.

Pun ketika hal tak terduga terjadi di tengah liburan kami. Baru beberapa hari menikmati Bali, si sulung jatuh sakit. Kami pun bermalam berhari-hari di RS. Pak Laba-lah yang sibuk mencarikan dokter, bolak-balik mengirim pesan singkat menanyakan keadaan kami, dan datang jauh-jauh ke Denpasar dari rumahnya di Ubud untuk menjenguk. Persahabatan yang ia tawarkan sungguh tulus.

“Pak Laba baik sekali, kan?” Si bungsu, Darrel, mengangguk.

“Dia orang Bali. Agamanya Hindu,” lanjut saya. Darrel masih mengangguk, meski tampak agak bingung.

Oh, ya. Satu lagi pe-er saya: Menjelaskan apa bedanya suku dan agama.

“Di Indonesia ada banyak suku dan agama. Pak Laba sukunya Bali. Kita sukunya Jawa. Agama Pak Laba Hindu. Agama kita Islam.Tapi kita semua hidup rukun di Indonesia.”

“Jadi orang Hindu rumahnya di Bali?” tanya Darrel lagi.

“Iya, di Bali memang sebagian besar penduduknya Hindu. Tapi ada juga orang Bali yang Kristen, Islam, dan lain-lain. Sama dengan orang Jawa. Nggak semua Islam. Ada yang Kristen, Hindu, Budha...”

“Ooo..” Dan setelah itu, Darrel ternyata lebih tertarik berbicara soal apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh penganut agama berbeda. Well, I’m glad we’ve started something.

“Temenku di tempat les juga ada yang Kristen, lho. Namanya Matthew...” si sulung, Reynard, berkomentar.

“Well, do you enjoy playing with him?” tanya saya.

“Yes! Boleh nggak kapan-kapan Matthew main ke rumah, Bun?” Reynard menatap saya, harap-harap cemas.

“Boleh banget, dong. Bunda seneng kalau kalian bisa main sama semua teman.”

“Emang Bunda juga punya temen orang Kristen?” tanya Reynard lagi.

Tak menyia-nyiakan kesempatan, langsung saya keluarkan ‘daftar’ panjang nama teman di kantor yang memang sungguh beragam agamanya. Tante A yang baik hati agamanya Kristen, Tante B yang pernah membelikan mereka boneka agamanya Budha...they’re some of the nicest people I’ve ever met – and l made sure my boys know that. Saya mengingatkan, di masa depan nanti, terlebih saat dewasa, mereka akan bertemu dan bekerja dengan banyak sekali orang dari agama, suku, bahkan bangsa yang berbeda. Dan yang perlu mereka lihat hanya satu: kebaikannya.

Tidak hanya melalui obrolan, saya juga berusaha menanamkan cinta perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Saat pohon Natal bertaburan di mal-mal penghujung 2010 kemarin, saya dengan gembira melayani permintaan Reynard untuk berfoto di depan sebuah pohon Natal raksasa, atau Darrel bersama Santa Claus. Cukup heran juga ya, kalau waktu itu ada saja pihak yang repot-repot meributkan keberadaan pohon Natal di mal. Toh, semua itu adalah simbol kebahagiaan – dan kebahagiaan itu universal!

Kedua anak saya juga sempat bertanya, apakah mereka boleh merayakan Natal (karena sangat tergoda dengan kado-kado yang seru). Menanggapinya, saya mengatakan, semua agama punya kesamaan dalam merayakan Hari Besar. Semua menyembah Tuhan, berkumpul bersama orang-orang tersayang, dan membahagiakan sesama. Tapi, yang berbeda adalah cara menyembah-Nya. Tiap agama punya cara masing-masing. Jadi, “Boleh saja ikut bergembira. Bahkan kita wajib menyelamati teman yang sedang merayakan Hari Besar. Asalkan saat menyembah Tuhan, kita melakukan sesuai ajaran agama masing-masing.” Saya harap, penjelasan ini cukup efektif.

Semakin hari, anak-anak semakin tertarik dengan konsep perbedaan. Melihat berita gejolak di Mesir, misalnya, entah kenapa Reynard justru minta saya menjelaskan, apa bedanya penduduk Mesir dan penduduk India. Reynard juga ingin tahu, kenapa orang Aborigin secara fisik mirip dengan orang Papua. Parenting is literally a constant learning. Kemarin, saat menonton rerun Masterchef, Darrel bertanya, mengapa Sheetal, salah satu peserta, menangis saat harus memasak kepiting. Saya jelaskan, Sheetal beragama Hindu. Sebagian penganutnya tidak makan hewan sama sekali karena mereka pantang mengambil nyawa mahluk hidup lain – which is a form of kindness. Ah, saya jadi teringat lagi sekelompok orang yang mengatasnamakan agama saya, tapi dengan bengis mengambil nyawa sesama manusia :’(.

Anyway, saya sungguh berharap, kedua laki-laki kecil saya tumbuh besar menjadi manusia yang berpikiran terbuka dan sayang terhadap sesama. Satu yang terpenting: We need to walk the talk. Kalau tanpa disadari, selama ini kita termasuk sering melabel orang lain karena suku atau agamanya atau membuat joke yang merendahkan golongan berbeda, saatnya berubah. Kalau di dunia ini semua sama, pasti sangat membosankan. Justru, beda itu indah, kan?

*Dikirim oleh Andyani, ibu dari Reynald (7 tahun) dan Darrel (5 tahun)

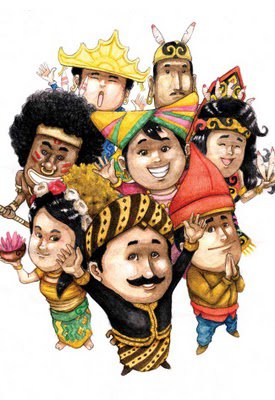

*Gambar diambil dari sini